中国出生人口的新变化与趋势

2014年是中国人口生育政策迈入新一轮调整完善的一年,这一年“单独二孩”政策在全国各个省份相继启动并平稳实施,政策实施效果已经初步显现。2014年同样是中国人口变化引人注目的一年。这一年中国出生人口发生了两个重大变化:一个是全国出生人口性别比大幅下降,另一个是出生人口数量的增幅大幅上升。生育政策的新调整以及出生人口的新变化引发了社会舆论和学界对于中国人口生育状况的进一步探讨。对于中国人口生育现状的合理认识以及对未来生育水平变动趋势的科学判断,将为生育政策进一步调整完善提供理论依据。

1 、2014年中国出生人口的新变化

1.1出生人口性别比大幅下降

自20世纪80年代以来,中国出生人口性别比总体上持续呈现出居髙不下的态势,严重偏离正常范围长达30多年。1982年第三次全国人口普查时的出生人口性别比为107_6,略高于正常范围上限值。此后,出生人口性别比始终处在“上升通道”,1990年为111.29,2000年达到116.86,2004年更是达到历史最高纪录121.2,使中国成为世界上出生人口性别比结构失衡最严重的国家。如图1所示,从“十五”后半期到“十一五”前半期,全国出生人口性别比始终处于119~121之间的高位徘徊状态。从“十一五”后半期(2008年)开始,出生人口性别比才首次出现较为连贯的下降现象。步入“十二五”时期后,我国出生人口性别比延续了“十一五”后半期的下降态势,但下降速度有所放缓,2011年出生人口性别比仍高达117.78,2012年降至117.70,降幅仅为0.08个比点,2013年出生人口性别比进一步降至117.6左右,降幅大致为0.1个比点。令人意外的“突降”发生在2014年,出生人口性别比由2013年的117.6直线下降至115.88,降幅高达1.72个比点,大致为2011-2013年间出生人口性别比年均降幅的19倍(指相对于降幅的倍数)。出生人口性别比在短短一年之内出现前所未有的近2个比点的回落,堪称“断崖式”下降。回首历史,我国出生人口性别比上一次低至2014年的水平,要追溯到2001年(2001年出生人口性别比为115.7),在这13年间,出生人口性别比最高曾达到121.2,比2014年115.88的水平高出5.3个比点,这5个比点之多的回落中有超过30%的回落是在2014年一年内实现的,可见2014年出生人口性别比下降幅度之惊人。纵观整个“十二五”时期,全国出生人口性别比始终处于持续单调的下降状态,且下降速度不断提升,这可能意味着我国的出生人口性别比已逐渐告别自1980年代以来持续攀升且高位运行的状态,开始步入“下行通道”。

需要特别说明的是,本文将2014年出生人口性别比的降落形容为“断崖式”,主要是为了说明我国出生人口性别比在短短一年时间内发生近2个比点的大幅度回落的客观事实,它相对于以前的微弱下降幅度是一次19倍之多的大幅度下降,这里并没有涉及中国出生人口性别比水平是否还高于正常值的讨论。毫无疑问,我国出生人口性别比在2014年末所达到的115.88的水平,仍与出生人口性别比正常值存在很大差距,比正常范围的上限(107)还高出近9个比点,全国出生人口性别比依旧处于严重的失衡状态,出生人口性别比综合治理工作绝不能掉以轻心或者放松力度,出生性别比治理仍然任重道远。

1.2出生人口数量增幅出现“跳跃式”上升

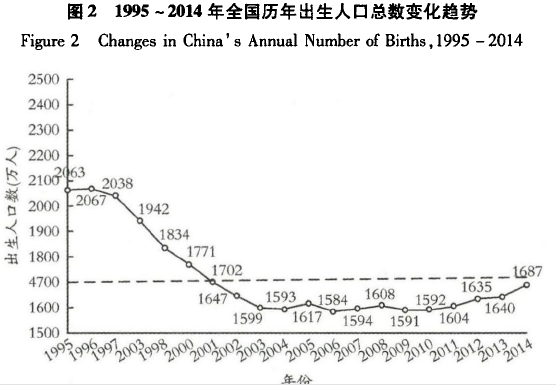

在计划生育政策和经济社会发展的共同作用下,中国的生育水平以及相应的出生人口数,自1990年代起便开始了趋势性的下降并在相对较低的水平上长期徘徊。如图2所示,1998年中国的出生人口数首次跌破2000万人,进入“十五”时期后,出生人口数量又在不断的下降中相继于2002年跌破1700万人,并于2003年跌破1600万人。“十一五”时期延续了这一较低水平,年度出生人口数量基本都在1600万人以下,2006年甚至一度降至1584万人,成为1980年代以来年度出生人口数量的最低点,此后的出生规模虽有短暂回升,但最终的峰值也只是略高于1600万人。中国出生人口数量较为连贯的上升开始于“十一五”时期末(2009年),“十二五”时期延续了这一变化趋势,出生人口数量摆脱了持续近十年的低位徘徊状态,从2009年的1591万人开始逐年抬升,但抬升初期的上升幅度较小,回升速度也相对缓慢。具体而言,2010年出生人口数比2009年仅增加1万人,2011年增幅升至12万人,2012年出现了一个小跳跃,增幅达到31万人,但2013年增幅又快速下降至5万人,这期间出生人口数的年平均增幅大致为12万人。真正引人注目的跳跃出现在2014年,2014年出生人口总数比2013年(1640万人)陡然增加了47万人,达到1687万人的水平,逼近13年前(2001年)1702万人的高点。中国出生人口数量在2014年一年内接近50万人的增加幅度大致为2009-2013年间出生人数年均增幅的4倍(指相对于增幅的倍数),短时间内幅度之大、变化之突然,让人有些意外,堪称“跳跃式”增长。

2014年出生人口数量的陡然上升,是多方面原因共同作用之下的结果:第一,自中共中央于1980年发表了《关于控制人口增长问题致全体共产党员、共青团员的公开信》(后文简称《公开信》)后,中国的计划生育政策迎来了一个重大转变,“独生子女”政策开始在全国范围内轰轰烈烈地开展与实施,中国的独生子女数量正是从1980年之后大幅增多。从各省上报的“单独二孩”申报统计资料中可以发现,30-34岁的育龄妇女是“二孩”申报的“主力军”,北京市截至11月底的申报数据显示,30~34岁的“二孩”申报者占到全部“二孩”申报者的57%,远高于其他年龄段,而《公开信》后的第一代独生子女群体到2014年恰好处于30-34岁之间,这一群体中不乏符合生育政策要求的“双独”家庭,这些家庭大多已在前几年完成了“一孩”生育,这两年正好陆续进入“二孩”生育年龄,“双独二孩”政策的作用越来越显著,2014年“突增”的近50万出生人口中,就有相当比重是“双独”夫妇生育的“二孩”。第二,2014年是“单独二孩”政策的启动年,有些省份“单独二孩”政策落地较早,例如,浙江、江西、安徽三省早在1月份就纷纷启动“单独二孩”政策,这些地区的“单独”夫妇能够较早将“二孩”生育打算付诸于行动,因而极有可能在2014年内就生出“二孩”,还有相当数量的“单独”夫妇早在本地区“单独二孩”政策正式落地或“二孩”生育申请正式被批准之前就已成功受孕,这种“先斩后奏”的行为也为其在2014年内诞下“二孩”争取了一部分时间,这些较早出生的“单独二孩”对2014年出生人口数量大幅上升有着一定的贡献。第三,2013年开始的机构调整对基层计划生育管理力度造成一定影响,同时,中国人口流动频繁,流动人口规模庞大(截至2014年末达到2.53亿人),这些因素都使得计划生育管理的难度不断增加,进而导致计划外生育数量在最近一段时间内有所增加。第四,2014年是农历马年,而2015年是农历羊年,虽然从全国范围来看,以前马年的出生人数并没有明显堆积,但并不能排除在某些地区的某些夫妇可能会产生“为避免在羊年生育而赶在马年内完成生育”的倾向乃至实际行为,2014年某些地区小范围的孕妇访谈调査也显示一些孕妇确实有“避免羊年生育”的想法,2014年出生人口数上升或多或少也有这类因素的影响。总体而言,上述各种原因很难分清孰轻孰重,但可以肯定的是,2014年出生人口的“突增”是多方面原因综合发生作用的结果。

2对中国人口生育状况的观察与认识

2.1"单独二孩”申报符合预期

“单独二孩”政策落地后全国各省的申报状况是对“单独二孩”政策实施后生育水平变化情况进行预估和推断的重要参考依据,可以被看作是中国近期生育水平变化的间接观测指标,理清“单独”夫妇再生育申报状况有助于对近两年全国人口生育形势的判断和认识。从“单独二孩”政策在全国各省相继启动实施至今,诸如“全国‘单独二孩’申请数远小于预期”的有关“单独二孩”政策申报“低迷”、实施“遇冷”的判断频繁见诸于各类媒体新闻乃至学术类文章。“单独二孩”政策落地后各省的申报状况究竟如何?“单独二孩”政策实施效果到底是否符合最初的预期?政策落地后全国的出生人口数量大致会达到怎样的水平?“单独二孩”政策的实施对中国人口的生育现状到底有怎样的影响?这些问题都亟待理性的分析、思考和解答。

党的十八届三中全会发布了启动实施“单独二孩”生育政策的决定,但这一政策并未设定全国统一的行动时间表,各个省份放开“单独二孩”政策的具体时间有先有后、不尽相同。如表1所示,“单独二孩”政策启动后,各省政策落地时间散布在1~6月,其中政策集中落地的时间出现在3月下旬和5月下旬,山东、河南等一些人口大省的政策落地时间甚至在5月底和6月初。总体来看,“单独二孩”政策在全国范围内平均意义上的落地时间大致为4月份。在此之后,“单独”夫妇“二孩”生育的申报和审批工作在各个省份陆续进行。

考虑到“单独”夫妇的再生育决策通常需要一定的时间,受孕和怀孕往往需要更长的时间。因此,再生育申报的过程将是循序渐进的,申报的数量也是逐渐增长的。截至5月底,27万多对的“单独”夫妇再生育申报规模被一些媒体解读为“单独二孩”政策“现实遇冷”的一个重要信号,但他们忽视的是那时绝大多数省份的“单独二孩”政策仅仅度过2个月左右,7个省份(其中的山东、河南、河北等都是人口大省)因为刚刚启动政策几天或者尚未启动政策而没有统计在内。其后,连续4个月的申报规模都在10万对以上,到7月底,申报总量就在5月底的基础上翻了一番。纵观“单独二孩”政策启动实施以来“单独”夫妇申报规模逐月的变动情况可以发现,绝大多数省份在政策刚刚落地之时的申报规模尽管不会像某些人设想的那样出现“井喷”,但却会出现一个“小高峰”,在持续一两个月后,又会逐渐趋于平稳。具体表现为,在2014年3月政策大规模集中落地后,4月份“二孩”申报规模开始急剧攀升,出现10余万对的“小高峰”,随后5月的申报量稳定在9万对左右。在5月份政策小范围集中落地后,申报规模再度攀升,并出现7月和8月每月逼近15万对的“小高峰”,随后9~12月的申报量稳定在每月8万对左右。截至2014年12月末,全国“单独二孩”申报总量达到106.9万对。最新的汇总数据显示,2015年1月份的“单独二孩”申报量大致为8.1万对,也即截至2015年1月末,全国“单独二孩”申报总量达到115万对,这一累计申报总量已经较为可观。

那么,上述全国在“单独二孩”政策落地后的“二孩”申报状况是否符合当初的预期呢?在讨论这个问题之前,首先要明确“预期”是多少,然后才能把实际申报情况与“预期”比较。在“单独二孩”政策放开之前,全国摸底调査结果显示,“单独二孩”政策能够覆盖的目标人群数量(亦即“单独”且已育一孩的育龄妇女数量或者说是夫妇数量)大概为1100万(对)左右。这里需要强调说明的是,1100万的目标人群数量是全国摸底调査的数据统计结果,而非某学者或某机构的预测数据。有人误以为“1100万”为预测数据,故以预测不准确,“严重高估”了目标人群总数为由,得出“单独二孩”政策“遇冷”的结论,这显然不了解1100万“单独”且已育一孩夫妇数据的来源。同时,全国6.4万户抽样调査结果显示,全国“单独”且已育一孩家庭计划或打算生育“二孩”的比例约为60%。当然,60%作为调查所得的“二孩”生育计划,其只能是估计的上限,因为在这60%的群体中有一定比例的人存在非意愿不孕不育等情况,也即他们虽然有生育“二孩”的打算但在现实中却无法真正实现“二孩”生育。另外,也肯定会有一定比例的人在实施生育行为之前改变主意。所以,现实中“二孩”生育比例会低于60%,但具体能低多少,并没有全国性数据可査,有人估计会低10-20个百分点不等。如果不考虑不孕不育和临时改变主意等等因素,按照“二孩”生育比例为60%粗略估算,那么“单独二孩”新增出生人口的总量约为660万人(1100万x60%),这“660万”是“单独二孩”政策作用下新增的出生人口总量。但是,这一总量既不可能在1年内完全转化为出生人口,也不可能在很长时期中持续而缓慢地释放。从众多调查的结果来看,二孩生育的时间分布通常为4~5年,如果将“660”万新增出生人口总量平均分摊到4或5年,那么预计每年大约将会新增132万(660万/5年)~165万(660万/4年)的出生人口。如果考虑到出生人口并不会均匀分布,有的年份多一些,有的年份少一些,预计“单独二孩”政策放开后,年度新增出生人口将在100~200万左右,这就是“单独二孩”政策放开之前的“预期”。从全国各省“单独二孩”政策落地后“二孩”申报的实际情况来看,如前文所述,截至2015年1月末,也即距离全国政策平均落地时间约10个月之时,全国“单独”夫妇申请再生育的总数就已经达到115万对,如果按照目前的申报进度(申报量每月增加8万对左右)发展,那么到2015年3月底,在全国实际启动实施“单独二孩”政策一年之时,全国“单独”夫妇再生育的申报总量预计将会达到130万对左右。尽管“单独”夫妇再生育的申报数量并不能准确反映一年后实际的出生人数,但它大体上会与一年后的出生数量相当,130万对左右的申报数量基本可以代表政策启动实施第一年(亦即2015年)的新增出生人口数量。有学者还估算了“单独二孩”政策实施后的“年化申报量”,即根据各省政策启动时间,对每个省“单独两孩”政策实施一个整年的申请数量分别进行估算,加总得到全国“单独两孩”政策实施一整年的“年化申报量”为150万对左右(张许颖,2015)。可见,与原来的预期相比,“单独二孩”政策的开局是符合先前预期的,并不存在所谓的“遇冷”现象。

在此需要对有关“单独二孩”政策“遇冷”讨论中出现的几类误解加以厘清和说明:第一类,把1100万的目标人群数量直接等同于新增出生人口总量,这种作法忽视了“二孩”生育的意愿或比例,相当于认为所有已育“一孩”的“单独”夫妇都会生育“二孩”;第二类,将某一年甚至某几个月的“单独”夫妇申报规模直接与1100万相比较,然后给出“遇冷”的判断,这种作法既没有考虑“二孩”生育的意愿,也没有考虑“二孩”生育是在几年内逐步完成的规律。例如,截至2014年5月底,全国提出再生育申请的“单独”夫妇达到27万多对,当时很多“分析人士”将“27万”直接与“1100万”相比较,指出“27万”仅仅占“1100万”的2.5%,进而得出“整个单独二孩政策显示出遇冷态势”、“中国人口超低生育率的态势已经成立”等结论,截至2014年8月底,全国“单独”夫妇再生育申报总量达到近70万对时,又有人直接将“70万”与“1100万”相比较,估算大概仅有约6%(70万/1100万)的夫妇选择生育“二孩”,其余94%的夫妇最终都选择生育“一孩”,进而推断全国每个育龄妇女平均仅生育1_06个孩子,并得出“全国付诸行动的意愿生育水平大致只有1.06”的结论;第三类,把截至2014年9月底或12月底的“单独”夫妇申报规模与先前预计第一年100多万的预期出生人数对比,这种作法忽视了“单独二孩”政策在各个省份的落地时间并不统一,多数省份3月之后才正式启动实施“单独二孩”政策的事实,从全国来看这一政策在平均意义上的落地时间大致为4月初,也即到2015年3月末“单独二孩”政策实施时间才能大体算作满一年。如果要比较的话,至少应该将截至2015年3月末的申报总量与政策实施第一年100多万的预期出生人口数相对比,才能在时间长度上大体一致;第四类,有学者仅将部分省份申报数量低于预期的情况概括到全国,这种“概括”与事实不符。通过将各省上报的申报数据推算出的满一年的申报总量与其此前测算的政策放开后第一年的新增出生人口数相比较能够发现,目前大多省份的“单独”夫妇申报规模基本符合预期’有些省份,如浙江、江西、广东、四川等省的“单独”夫妇申报规模是高于预期的,还有一些省份的“单独”夫妇申报规模是低于预期的。既有与预期基本符合的省份,也有和预期不太符合的省份,这是因为不同省份测算所用的基础数据和先前生育意愿的调查结果在准确性上并不一致。从全国的层级和平均的水平看,目前“二孩”的申报数量与先前预期是基本符合的,不能仅仅根据那些申报数量低于预期的部分省份的情况就得出全国范围内申报“遇冷”的结论。

纵观自“单独二孩”政策启动至今的“二孩”申报及生育情况,我们能够对2015年全国的出生人口数量做出一个预估和判断。首先,2014年是“单独二孩”政策启动实施的当年,2015年才是政策实施的第一年。受到人类自然生理规律的影响,一对健康的育龄夫妇,在共同居住且具有正常、规律的性生活而不采用任何避孕措施的情况下,每个月的受孕率大致在12%~15%之间,也即从做出生育决策到成功受孕大致需要6~8个月的时间,而从成功受孕到最终分娩又通常需要历经10个月左右的时间,因此,只有很少量的“单独”夫妇能在2014年内就生出“二孩”,申报的“单独二孩”大多数应该在

2014年才陆续出生。其次,国家统计局公布的统计数据表明,2014年我国出生人口数已经出现了近50万的上升,可以推断,随着“单独二孩”政策效应越来越显著,2015年出生人口数有很大的可能将会再度跳升。再次,鉴于截至2015年1月末全国“单独二孩”的申报情况,如前文所述,到2015年3月底,也即全国实际启动实施“单独二孩”政策满一年之时,全国“单独”夫妇再生育的申报总量预计将会达到130万对左右,这大致可以代表2015年全年的新增出生人口数量,也就是说,2015年全年的出生人口数很可能比2014年的年度出生人口数增加100万以上。如果再考虑进“双独二孩”继续增加的情况,2015年全年出生人口数非常有可能在2014年1687万出生人口数的基础上逼近、达到甚至超过1800万人,进而重回1990年代末(1999年出生人口总数为1834万人)的水平。

2.2总和生育率尚未跌至“极低水平”

中国当前真实的生育水平到底有多高,是近年来学术界纷争讨论的热点,特别是随着“单独二孩”政策的启动,对政策实施效果的关注又掀起学术界对中国生育水平现状及走势评估的新一轮热潮。有人认为‘花大力气收集上来的’六普人口数据不可轻易怀疑”、“六普数据具有权威性”,由此根据2010年第六次人口普查数据直接汇总结果断定当前中国的总和生育率为1.18,进而推断中国的生育水平从“略低于更替水平的低生育率早巳转向总和生育率低于1.3的极端低生育率”,陷人了“危机”和“陷阱”的境况。这一论断缺乏依据,与现实状况也相差甚远。

首先,0岁组人口漏报是中国最近几次人口普查面临的主要问题之一(《人口研究》编辑部,2009、2011)。在“六普”数据中,0岁组人口漏报现象同样十分突出,这一事实可以通过观察国家统计局公布的不同年份的分年龄人口数验证出来:2010年0岁组人口与2011年1岁组人口为同批人,考虑到死亡因素的影响,2011年1岁组人数应在一定程度上低于2010年0岁组人数。国家统计局公布的“六普”数据显示2010年0岁组共1378.64万人,而2011年全国人口变动情况抽样调查数据按抽样比(0.850%0)回推后得到2011年1岁组共1441.29万人,这不仅没有低于“六普”数据中的0岁组人数’还比其多出了近63万人,这是不符合逻辑的。同样,2012年2岁组人口与2010年0岁组人口也为同批人,2012年全国人口变动情况抽样调查数据按抽样比(0.831%0)回推后得到2012年2岁组共1555.35万人,比“六普”数据中的0岁组人数多出更多,近177万人。这说明“六普”数据0岁组人口存在严重漏报现象。并且,不仅0岁组人口存在漏报现象,整个“六普”低年龄组(0~9岁)的人口均存在明显的漏报现象,具体表现为年龄越低,漏报规模越大(王金营、戈艳霞,2013)。因此,我们应该客观看待“六普”数据质量,并科学使用“六普”数据。第六次人口普查的确耗费了大量的人、财、物力,“六普”数据整体质量也的确很高,大部分数据结果确实“不可轻易怀疑”,但这并不意味着“六普”数据在各个变量上都是准确无误和“毋庸置疑”的’正如在各种涉及经济发展状况的大型调査中,调查数据的整体质量很高,但“个人收人”的数据收集及汇总结果往往与真实情况存在较大偏差,从而导致这一项的数据质量较低,这种“偏误”的出现是十分正常且不可避免的,任何一次大型调查收集到的数据不可能每项变量都有相同的质量水平。但是,纵使局部“偏误”的出现不会影响一个调查数据整体的质量水平和权威性,我们在运用这一调査数据时也绝不能对其“偏误”之处视而不见,丝毫不加处理修正就直接使用存在“偏误”的数据,否则只能得出同样具有“偏误”的结论。正是因为第六次人口普查存在较为严重的0岁组人口漏报现象,所以,根据未经任何处理和调整的“六普”直接汇总结果计算出的总和生育率(1.18)是大大偏低的,是与中国现实生育水平不符的。此种情况就像全国各省的GDP加总起来会大大超过全国的GDP-样,是由中国的国情和统计特点所导致的。

其次,从中国城乡二元分割的现实国情来看,截至2014年末,虽然中国常住人口城镇化率已达到54.77%的水平,但户籍人口城镇化率仅为37.1%,也即在全国人口中农村户籍人口仍占大多数,距离“城市中国”还有很大差距。长期以来的二元分割体制使中国形成了特殊的二元社会结构,这种二元社会结构导致生育模式也具有二元性。一方面中国城市地区的总和生育率早已降到1.3以下的极低水平,但另一方面中国广阔农村地区众多的农村人口生育意愿依旧较高,纵使在计划生育政策的控制之下,依旧不乏早婚和多育现象,生育水平并不低迷。正是由于中国的生育模式具有二元特性,不同于生育模式单一的日本、韩国、新加坡等高度或完全城市化的国家,因而中国目前的总和生育率还不大可能达到类似这些国家的“极低水平”(日本、韩国和新加坡目前的总和生育率依次为1.4、1.2和1.2?)。

再次,中国目前的政策生育率为1.47(“单独二孩”政策启动实施之前),也就是说,在全国人民都按照现有政策进行生育的情况下,平均每个妇女将会生出1.47个孩子。时至今日,中国农村地区仍然存在相当规模的超生现象。虽然城市有部分人放弃生育第一个孩子,但放弃的数量显然小于农村超生的数量。因此,中国实际的总和生育率至少应该是在1.47左右,更可能是超过1.47的,而不可能低到1.18的水平。有学者提出:“众所周知,1.47的政策生育率事实上主要适用于农村人口,城镇地区基本上是一胎化”,由此认为中国现实的总和生育率一定低于1.47,这是对“1.47”的误读。“1.47”是全国的政策生育率,是全部农村以及全部城市地区政策生育水平的平均值,认为1.47的政策生育率“主要适用于农村人口”,显然是没有正确理解其真实含义。由于误读“1.47”而得出的中国现实总和生育率一定低于1.47的结论自然也不正确。

当然,中国现实总和生育率的高低最终要依据中国实际的调查统计数据来推算。每年出生人口数的增加或减少,有时是妇女年龄结构变化的结果,有时是生育水平变化的结果,也可以二者兼而有之。在已知育龄妇女规模、年龄结构、生育模式的条件下,年度出生人口数量和当年的总和生育率之间存在确定的数量关系,二者知其一,便能够推知其二。无论是采用将当年出生人数按生育模式分配到育龄妇女的各个年龄组,然后反推总和生育率的方法,还是采用通过育龄妇女规模、年龄结构和生育模式,以既定出生人数为目标“打IE”获得当年总和生育率的方法,结果都是相当可靠和确定的。基于“打IE”的方法,依据2010?2014年国家统计局《国民经济和社会发展统计公报》公布的年度出生人口数便能够推算得出这些年中国育龄妇女的总和生育率。2010~2014年中国出生人口数依次为1592万人、1604万人、1635万人、1640万人和1687万人,经“打靶”推算可得出其对应的总和生育率依次为1.496,1.505,1.532,1.540和1.593。可见,过去几年出生人口数的增加中除了妇女年龄结构的影响外,总和生育率的上升也是重要原因。如果按照前文推断的2015年1800万的年度出生人口数量来推算,那么2015年中国育龄妇女的总和生育率将高达1.717的水平。可以看出,中国的总和生育率并没有低到1.3以下的“极低生育率水平”。同理,经过回推还可以证明,假如中国2010年的总和生育率仅为1.18,其对应的年度出生人口数将不足1300万人,这明显低于2010年年度出生人口数的实际数值。另外,2012年和2013年全国住院分娩统计的出生数都在1500万以上,这是实实在在从医院接生出来的孩子数,即使按1500万的医院接生统计数推算,中国的总和生育率也远在1.18以

如此分析来看,中国的总和生育率并未低至1.18的“极低生育率水平”,也没有步人不可逆转的“巨大危机”之中。当然,1.5~1.6的总和生育率水平显然低于更替水平,也低于国家人口发展战略提出的1.8水平。因此,生育政策调整是十分必要的,“单独二孩”政策的过渡期功能实现后,在“十三五”期间走向“全面二孩”政策,可以更有效地提高生育率水平。

3未来中国人口生育状况变动趋势

依据截至2015年1月末的“单独二孩”申报情况,可以推断出2015年全国的出生人口总量非常有可能在2014年出生人口增长的基础上实现另一个更大的增长,达到1800万人左右的水平。以此推算,与之相对应的总和生育率大致在1.717的水平。2015年仅仅是“单独二孩”政策落地后的第一年,随着“单独二孩”政策实施效应的显现以及生育政策的继续调整,未来年度出生人口数量和生育率水平还会继续提升。

不少人提出中国已经掉入“低生育率陷阱”,“中国人口再生产的生力军--年轻一代的生育意愿已急剧下降,进人了内生性的‘超低生育率陷阱’”,并由此推断“中国坐失生育政策调整的最佳时机……即便政策完全放开,中国也难以摆脱持续的超低生育率格局”,意指“单独二孩”政策以及随后生育政策进一步调整中全面放开“二孩”生育等举措都不会对中国“低迷”的生育状况有显著影响,中国生育水平回升希望渺茫。之所以出现诸如此类的“担忧”,是因为对中国目前生育水平偏低的原因缺乏全面的认识。Myrskyla等学者(2009)曾运用面板数据估计技术对1975-2005年37个国家样本的数据进行分析,拟合了人类发展指数HDI与总和生育率TFR之间的关系,根据其拟合结果推断,在中国当前的经济社会发展水平下(中国2014年HDI指数为0.719)所对应的总和生育率至少应在2.3左右的水平,但本文推算出中国2012~2014年实际的总和生育率在1.53~1.60之间。由此可见,与先后掉人“低生育率陷阱”的欧洲国家及东亚的日本、韩国、新加坡等国不同,中国当前实际的生育水平之所以在1.5~1.6,除了经济社会发展的原因以外,更重要的是计划生育政策发挥调控作用的结果,也即中国目前的生育水平是在生育政策抑制作用下的水平(陈卫,2014),这意味着,伴随着生育政策的放开,中国生育率存在较大的回升空间和潜力(靳永爱,2014),并不会持续维持“低迷”的状态。“单独二孩”政策落地后申报总量的持续增长已经证实了政策调整后生育率会随之上升的趋势。

2014年出生人口数的增加已是事实,2015年出生人口数的继续增加也基本可以判断出来,随着“单独二孩”政策落地后累积生育势能的继续释放,一个新的出生小高峰正如期而至。如果考虑到今后生育政策进一步调整,走向全面放开“二孩”生育,这一出生高峰将会从2015年延续6~8年。伴随着出生人口数的增加,中国的总和生育率水平(排除年龄结构的影响)在未来几年内(6~8年)也将迅速回升,部分年份可能会超过2.1的更替水平。当累积的生育势能释放完毕后,中国的年度出生人口数量也将开始下降,总和生育率水平将可能在1.7左右的水平上维持一段时间。当中国经济社会发展到更高水平的时候,中国的生育意愿和水平有可能会降低到欧洲以及东亚发达国家曾经一度达到的低水平,但这是未来可能出现的形势,而不是当前的现实。着眼于中国当下的生育形势,特别是出生人口数将逐年增加的现实情况,全力做好公共服务各方面的准备以迎接这个新的出生高峰是十分必要的。