追求正义与善:西方政治合法性思想的缘起

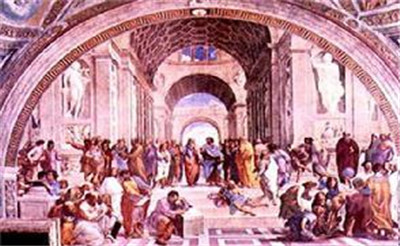

追溯西方政治合法性理论的源头,对其理论基点——“统治与服从”关系的探究在古希腊罗马时期就已经发端。思想家尤其强调“正义”和“善”在统治合法性中的基础意义,它主要体现在柏拉图、亚里士多德和西塞罗的思想中。

政治合法性作为政治哲学的重要议题最早出现在中世纪的欧洲,现代意义的政治合法性理论则诞生于近代资产阶级革命时期,而追溯政治合法性理论的源头,对政治合法性问题的理论基点——“统治与服从”关系的探究则在古希腊罗马时期就已经发端了。在人类早期的合作思想中就已有政治合法性的古典道路,在冲突思想中则已有政治合法性的现代道路。柏拉图已经在使用两种合法性模式,即合作模式和冲突模式。“正义”和“善”是西方早期探索政治合法性的两个最基本的价值理念。

一、柏拉图:从哲学王之治到法律之治

柏拉图对政治合法性问题的探索主要体现在其著作《理想国》、《政治家》和《法律篇》中,由于其政治合法性思想在不同著作中存在明显发展和嬗变,因此有必要分别阐释。

(一)哲学王应成为统治者

在《理想国》开篇就探讨了政治合法性的根本问题:统治者取得统治权力的依据是什么?统治者行使统治权力的指向是什么?《理想国》中明确指出,统治者、真正的治国者应该追求的不是自身的利益,而是老百姓的利益。“在任何政府里,一个统治者,当他是统治者的时候,他不能只顾及自己的利益而不顾属下老百姓的利益,他的一言一行都为了老百姓的利益。”[2]25“真正的治国者追求的不是他自己的利益,而是老百姓的利益。”[2]31统治术不是只追求强者利益的艺术,“没有一门科学或技艺是只顾到寻求强者的利益而不顾及它所支配的弱者的利益的。”

统治者必须是公民中间最好的人,应当具备两个基本条件,其一是有护卫国家的智慧和能力,其二是真正关心国家利益。前者是对统治者能力的要求,即具有统治的技艺和护国的知识;后者是对统治者品质的要求,即首先是“正义的人”,且愿毕生鞠躬尽瘁为国家利益效劳。柏拉图认为,唯一能同时达到上述两个要求,担此重任的就是哲学家。因为只有哲学家才能“把握永恒不变的事物”,不会被“千差万别的事物的多样性搞得迷失了方向”,哲学家的天性是“永远酷爱那种能让他们看到永恒的不受产生和灭亡过程影响的实体的知识”。哲学家眼界广阔,“天赋具有良好的记性,敏于理解,豁达大度,温文尔雅,爱好和亲近真理、正义、勇敢和节制”,在哲学家的心灵中,“理智起领导作用,而激情和欲望一致赞成由它领导而不反叛”,必须让哲学家成为城邦的统治者,哲学家是城邦最完善的护卫者,“在哲学家成为城邦的统治者之前,无论城邦还是公民个人都不能终止邪恶”。只有哲学家作为统治者缔造的正义城邦才是神圣理念的完美摹本,才能永远保持城邦的正义性。凭借哲学王的智慧和道德品性,统治的合法性与政治的正义性才能寻踪而至。在这里,柏拉图非常明确地概括了他所追求的理想治国模式:哲学家应为政治家,政治家应为哲学家,即哲学王成为真正的统治者。

区分善的政体与恶的政体的根本标准是,统治者行使权力是否为了被统治者的利益,统治者取得统治权力的资格是否依据“品质”和“知识”。柏拉图认为,政体主要可划分为五种:王政(贵族政制)、斯巴达政制、寡头政制、民主政制(1)和僭主政制。其中只有王政(贵族政制)是善的政体,它由一个或几个卓越的统治者掌权,始终为被统治者的利益服务。其余四种都是恶的政体,统治者部分甚至完全背离了被统治者的利益。在斯巴达政制中,统治者内部存在两种集团的“血统的冲突”,其中一个集团趋向私利,另一个集团趋向美德和传统的秩序,他们不断地相互斗争,然后相互妥协,侵害被统治者的利益。因此,斯巴达政制是介于贵族制和寡头制之间,善恶混杂的一种政治制度。寡头政制是一种根据财产决定统治资格和统治权力的制度,“政治权力在富人手里,不是在穷人手里。”统治者不是为被统治者、为社会提供服务,“而只是一个单纯的生活资料的消费者。”统治者“把欲望和爱财原则奉为神圣,尊为心中的帝王,饰之以黄金冠冕,佩之以波斯宝刀。”“理性和激情将被迫折节为奴”。民主政制中“公民都有同等的公民权及做官的机会——官职通常抽签决定”。这种制度是宽容的,这里允许有广泛的自由,包括有一切类型的制度,“在这种制度下不加区别地把一种平等给予一切人,不管他们是不是平等者。”这种政制“看上去确实很美”。但这种制度是一种“无政府状态的花梢的管理形式”,视“傲慢为有礼,放纵为自由,奢侈为慷慨,无耻为勇敢”,“极端的自由其结果不可能变为别的什么,只能变成极端的奴役。”僭主政制是民主政制中众多派别激烈斗争的必然结果。僭主以“人民领袖”的身份崛起,当他“打倒了许多反对者,攫取了国家的最高权力”后,就会逐步出现质变,“由一个保护者变成了一个十足的僭主独裁者”,变成人们“凶恶的照料者”,由此,人们“本想争取过分的极端自由的,却不意落入了最严酷最痛苦的奴役之中了。

(二)统治者之治优于法律之治

柏拉图在《政治家》中对“正确的政体形式”进行了更为深入的探讨。认为统治者应该是深知统治的艺术,“真正具有专门技艺”的人。探究政体形式的区别就是以是否产生了统治人的技艺为标准,而不是在“多数或少数、自愿或非自愿、富有或贫穷这样的词语中去寻找”,“也不论他们通过法律还是不通过法律进行统治”。柏拉图对这种具有统治专业技艺的人进行统治推崇备至,“所有其他形式不应当被看做是合理的或真实的存在。”

明智而赋有国王本性的人作为统治者优于法律的统治,“法律的制定属于王权的专门技艺,但最好的状况不是法律当权”。法律作为行为规则是针对所有公民的一切行为的,由于个体与个体之间、个体行为与个体行为之间的存在差异,且人类社会生活中的一切都不是静止不动的,为所有的人共同制定的法律确切地适合于每一个人是立法者不可能完成的使命。“法律从来不可能用来确切地判定什么对所有的人来说是最高尚和最公正的从而施予他们最好的东西。”统治者的权威可以而且应当置于法律之上,统治者实施统治时依据的主要是专门技艺,而不是法律,“有知识的人,真正的政治家,当他认为另一种方式更好时,即使它有悖于自己原先写下的颁布给他的臣民的法律,他也会不顾他的文字而根据他的技艺在实践中做出种种修改。”

(三)《法律篇》:法治优于人治

在《理想国》中,壮年柏拉图崇拜知识,推崇哲学家,力图建构彼岸的理想国,而“略去法律”;在《政治家》中,老年柏拉图看重统治技艺,虽然“注目法律”,内心仍对法律心存藐视,并未真正赋予“法治国家”以正当地位;在《法律篇》中,暮年柏拉图只是遥思天国,开始关注此岸的政治现实,开始“崇敬法律”。[4]7柏拉图完成了从抽象的正义性向现实的合法性的根本转变。

柏拉图清醒地意识到,“极端的权威”和“过分的自由”都存在明显的弊端,都是不可取的。与柏拉图在《理想国》中赋予哲学王以至高无上的权威不同,在这里,柏拉图认识到“那种保证强有力的和极端的立法是一种错误”,它不符合“比例规则”,长期维持极端权威的后果是灾难性的。过分的自由同样不可取,它会使人们全然不尊重比自己更有智慧的人,这最终会导致“对极度邪恶的无耻的让步”。柏拉图开始崇尚“中庸之道”,他认为,单一的民主制和单一的君主制都不可能获得“权威与自由”之间的有效平衡,需要把两者有机结合起来,在政治现实中行之有效的政体是“一种中等程度的独裁和一种中等程度的自由”相结合的混合政制。只有实施这种由明智的立法者主要通过法律来建构的混合政制,才能形成城邦的“自由、团结和智慧”,使人们得到普遍的福利。柏拉图明确指出,除公民应当服从法律外,统治者也应当遵从法律行事,做“法律的仆人”。法律是否具有至上的权威,获得普遍的服从,是一个国家能否兴旺发达、长盛不衰基本要素,“我确信一个国家的兴亡取决于这一点,而不是别的什么东西。在法律服从于其他某种权威,而它自己一无所有的地方,我看,这个国家的崩溃已为时不远了。但如果法律是政府的主人并且政府是它的奴仆,那么形势就充满了希望,人们能够享受众神赐给城市的一切好处。”在这里,柏拉图十分明确地表达了“法治优于人治”的理念。

纵观柏拉图对政治合法性问题的思索,规范性(价值性)维度与经验性(事实性)维度并存,(2)最终经验性屈从于规范性,这为柏拉图的整个政治哲学体系涂上了浓烈的理想主义色彩。但柏拉图对政治合法性问题的研究体现出范式性的启迪意义,淋漓尽致地展现出“逻各斯”的言说力量,充溢着智慧的思想火花。

二、亚里士多德:追求善业与推崇法治

亚里士多德所处的时代,正是城邦时代向帝国时代的转折点,但他专注于对城邦相关问题的研究。亚里士多德的政治合法性思想主要体现在他对城邦目的、政体分类和统治方式的探索与分析中。

(一)追求善业

亚里士多德对亚历山大大帝的“帝国意识”和“帝国梦想”毫无兴趣,有着浓厚“城邦情结”的亚里士多德,强调对城邦秩序的精心培育,他始终都在追求和探索着希腊城邦长治久安的良策。[6]4

城邦的出现是古希腊从部落制度走向城邦国家、从野蛮走向文明的标志。亚里士多德认为,人类是自然趋向于城邦生活的动物,“城邦的长成出于人类‘生活’的发展,而其实际的存在却是为了‘优良的生活’。”[7]7虽然城邦在历史中的形成要晚于家庭和村落,但在道德本性上,城邦却是最高的共同体。城邦必须以促进善德为目的,它追寻的是最高且最广的善,亚里士多德在《政治学》的开篇就指出,“每一个城邦(城市)各是某一种类的社会团体,一切社会团体的建立,其目的总是为了完成某些善业——所有人类的每一种行为,在他们自己看来,其本意总是在求取某一善果。既然一切社会团体都以善业为目的,那么我们也可以说社会团体中最高而包含最广的一种,它所求的善业也一定是最高而最广的:这种至高而广涵的社会团体就是所谓‘城邦’”[7]3。城邦所应追求的“最高而最广善业”,即“公民们都有充分的资产,能够过上小康的生活。”[7]207由公民联合所组成的城邦是“旨在真正幸福的团体”、“以促进善德为目的”、“追求自足而且至善的生活”,这是公民的城邦与“野兽的城邦”和军事同盟的根本区别之所在。“凡订有良法而有志于实行善政的城邦就得操心全邦人民生活中的一切善德和恶行。所以,要不是徒有虚名,而真正无愧为一‘城邦’者,必须以促进善德为目的。”[7]138“城邦是若干生活良好的家庭或部落为了追求自足而且至善的生活,才行结合而构成的。”[7]140

宇宙万物都是向善的,都有一个善的目的。“善德”对于公民个体主要体现在三个方面:外物、躯体和灵魂,即公民个人应拥有一定的物质的富足、健康的身体和良好的道德。要达至善业,“就在行于中庸”。适宜大多数人的最好的生活方式就是行于中庸,即社会不应该走向两极分化,不应该存在大量极富和极贫的情况,“有些人家财巨万,另些人贫无立锥,结果就会各趋极端”,最终会导致政治不稳定、社会不和谐。

城邦是由相对平等和自由的公民组成的政治共同体,公民相对平等地参与城邦的各种政治活动,只有进入城邦政治生活领域,自由才成为可能,在这里,自由意味着既不受制于生活的必然性或他人的命令,也不对他人发号施令;既不意味着统治,也不意味着被统治。[8]65亚里士多德关于自由、平等、正义、美德、公民、优良政体等政治哲学话语都是以“城邦”为载体而展开论证的。

(二)照顾公益

亚里士多德对各类政体的特性、生存维系的方式和蜕变消亡的历程进行了深入的探讨。政体为何覆灭、政体如何保全、政体何以持久?对这些问题的探索和分析是亚里士多德的政治学关注的焦点,它们比较集中地体现了亚里士多德的政治合法性思想。

亚里士多德认为,对政体的研究是一门科学,不仅应当分析什么是最优良的政体,而且要研究哪些是可能实现的政体,同时更应探索政体是如何产生的,通过什么方式可以使它长时间地保持下去。他多次强调,一切城邦或政体得以存在的一条普遍原则是:城邦的各个部分维持现行政体的愿望和力量必须强于废弃现行政体的愿望和力量。“一个政体如果要达到长治久安的目的,必须使全邦各部分(各阶级)的人民都能参加而怀抱着让它存在和延续的意愿。”[7]88亚里士多德在这里明确地指出了,民众自愿的服从是政体得以维系的前提条件。

关于政治权利的分配,亚里士多德主张,“必须以人们对于构成城邦各要素的贡献的大小为依据”,[7]150这些要素包括门望(优良血统)、财富、自由身份、正义的品德和军人的习性(勇敢)等。“如果城邦需要大家贡献的只以有助于城邦的存在为限,则上述各要素,或至少其中的某些要素,就确实可认为是分配职司和荣誉的正当依据”。“城邦还应该计及优良的生活而要求大家都具有文化和善德”,“文化和善德”应该是“最正当的依据”。“最优良的政体就该是由最优良的人们为之治理的政体”,如果城邦内出现“善德特著”的人,他便应该成为“城邦的终身君王”。同时,统治者还必须根据不同的社会现实状况选择与之相适应的政体形式,“优良的立法家和真实的政治家不应一心想望绝对至善的政体,他还须注意到本邦现实条件而寻求同它相适应的最良好政体。”[7]176

柏拉图将统治者行使权力是否为了被统治者的利益,统治者取得统治权力的资格是否依据“品质”和“知识”作为评判善的政体的根本标准。亚里士多德则以统治者“是否照顾公共利益”作为评判是否是正宗政体的根本标准。政治上的“善”即全体公民的共同利益,“依绝对公正的原则来评断,凡照顾到公共利益的各种政体就都是正当的或正宗的政体;而那些只照顾统治者们的利益的政体就都是错误的政体或正宗政体的变态(偏离)。”[7]132亚里士多德以此为标尺,提出了现实社会政治生活中的六类政体形式,其中,三类为正宗政体,三类为变态政体。政体以一人为统治者,凡能照顾城邦全体人民利益的,通常就称为“王制(君主政体)”;政体以少数人为统治者又能照顾城邦全体人民利益的,则称“贵族(贤能)政体”;而以大多数人为统治者同时又能照顾到城邦全体人民公共利益的,则称之为“共和政体”。相应于上述三类正宗政体,存在着三类变态政体。即一人统治、少数人统治或多数人统治都不照顾城邦全体人民公共利益,则产生各类正宗政体的变态政体:僭主政体为王制的变态,寡头政体为贵族政体的变态,平民政体为共和政体的变态。“僭主政体以一人为治,凡所设施也以他个人的利益为依归;寡头(少数)政体以富户的利益为依归;平民政体则以穷人的利益为依归。三者都不照顾城邦全体公民的利益。”

(三)推崇法治

城邦选择怎样的统治方式,才能稳定和持久?亚里士多德非常强调法律的重要作用,是法治的热情推崇者。他明确指出“法治优于一人之治。”[7]167-168要使事物合于正义,须有毫无偏私的权衡,法律正是这样一种中道的权衡。让法律来统治就是让神和理智来统治。法治比任何一位公民的统治更为可取,“谁说应该让一个个人来统治,这就在政治中混入了兽性的因素。常人既不能完全消除兽欲,虽最好的人们(贤良)也未免有热忱(狮性——作者注),这就往往在执政的时候引起偏向。法律恰恰正是免除一切情欲影响的神袛和理智的体现。”[7]169在亚里士多德看来,人只有达到完美境界时,才是最优秀的动物,人一旦脱离法律和正义,就是最恶劣的动物。

亚里士多德精辟地指出,法治包含两重涵义:“已成立的法律获得普遍的服从,而大家所服从的法律又应该本身是制订得良好的法律。”[7]199即“法治=法律至上+良法之治。”这一精辟观点至今仍为法治论者所传承。法治作为一种治国方略,法律至上是其核心理念。亚里士多德认为,法律理应具有至高无上的权威,这是维持政体稳定和持久的基础,“凡不能维持法律威信的城邦都不能说它已经建立了任何政体”,[7]191-192即政体也就不复存在了。“法律至上”是划分法治与人治最根本的标志,“凡是法律权威高于任何个人意志的治国方式都是法治,凡是法律权威屈从于个人意志的治国方式都是人治。”[9]25-26法治要求全体社会成员普遍地服从法律体系的规约,不得有任何个人、集团或权力超然于法律之上、游离于法律之外,它从根本上否定特权意志和特权现象。良法之治则强调用来治理社会的法律本身应是良法而不是恶法;应反映大多数人的利益、愿望和要求,而不是少数人的声音;应维护社会的公共利益,而不是少数人的特权。良法是没有感情的智慧,是合乎正义而毫无偏私的“中道的权衡”。这也是体现法治的优越性的关键之所在。

亚里士多德是政治学的开创者,他确立了政治学的研究对象、研究目的、研究范围和研究方法,使政治学成为独立的学科,为其发展奠定了基础。他对政治合法性问题的思考,留下了丰厚的理论遗产,对西方政治合法性理论的发展提供了灵感的源泉、产生了深远的影响。

三、西塞罗:循自然法而治

西塞罗深谙古希腊政治哲学,尤其信奉斯多葛派的学说,他深深扎根于古罗马特定的政治场域,在思考总结罗马共和国政治实践的基础上,对政治合法性理论做出了独特的贡献。

(一)公民权利

古希腊城邦强调“善”和“正义”,古罗马共和国则强调对“公民权利”的确认和坚守。这种“公民权利”与我们现在所理解的公民权利大异其趣,它并不是作为共和国的公民能从国家索取什么,而是指作为罗马共和国的公民对于国家的义务和奉献。

西塞罗指出,因为共和国已带给每位罗马公民高贵的身份和无限的荣耀,因此每一位罗马公民都应该以高度的爱国热忱将“自私”的个体全身心投入到共和国“无私”的公共领域和公共利益中去。“祖国并非为了使我们便利,给我们的闲适一个安全的庇护所,为我们的安宁提供一个安静的隐居地;相反,她给予了我们这些有利条件,她就可以在她需要时使用我们的勇敢和才华中的更大和更重要的部分,留给我们个人使用的,仅仅是她的需要得到满足之后而可能留下来的那些。”[10]16其后的许多思想家对于公民义务和公民责任的强调与西塞罗的阐述是一脉相承的。

(二)国家定义

西塞罗的国家概念明显突破了古希腊城邦概念的界限,国家不再是狭小的公民自治团体,而是被理解为“人民的联合体”。西塞罗阐释了“国家”的起源,并对“国家”作了一个经典的定义。“国家是一个民族的财产。但是一个民族并不是随随便便一群人,也不是不管以什么方式聚集起来的集合体,而是很多人依据一项关于正义的协议和一个为了共同利益的伙伴关系而联合起来的一个集合体。这种联合的第一个原因并非出自个体的软弱,更多的是出自自然植于人的某种社会精神。因为人并非一种独居的或不合群的造物,他生来便有这样一种天性,即使在任何一种富足繁荣的条件下,他也不愿孤立于他的同胞。在一个短时期内,一个分散的和漫游的人群,便通过相互的同意而成为一个公民的集合体。”[10]35西塞罗的这段话内涵丰富且影响深远。

西塞罗的国家定义可引申出三个理念。第一,国家是民族的财产,是人民的共同财产,国家的权力和权威来自于人民的集体力量。第二,国家是维护人民共同利益的集合体,而不是少数人谋取私利的工具,这也是国家得以产生和持续存在的根本依据。第三,群居生活而非独居生活是人类的天性。西塞罗在对国家的界定中,提出了统治的一般原则——即国家权力来自于人民,权力必须依据法律行使,这是统治权力合法性的道德基础。西塞罗的这些理念在比较短的时期内就获得了事实上的普遍认同,并且千百年来始终是政治哲学的基本常识,后来人们的分歧不是这些原则本身,而是这些原则的具体体现和实际运用。

(三)自然法

西塞罗认为,“自然法”先于成文法而存在,是正义的根源,是世间万物的主宰,是“人定法”的最终依归。“人类生活服从至高无上的自然法的法令。”[10]224他明确指出国家是一个法人团体,而要论述法的问题必须从法的本质开始,然后再论述法律本身。他继承了斯多葛派的自然法观念,认为自然法根源于宇宙秩序本身,适用于所有的时代,产生于任何成文法和国家形成之前,它是最高的法律,自然法为人为法的公正性提供一个客观的、永恒的尺度,为社会生活确立一种长期的、普遍的规范。西塞罗给了自然法一个经典的阐释:“事实上存在着一种符合自然的、适用于一切人的、永恒不变的、真正的法——正确的理性。这个法通过自然的命令鼓励人们履行他们的责任,又通过自己的禁令制止人们为非作歹。它的命令与禁令总是对善良的人们有影响,对恶人并不奏效。用人为法来削弱它,在道义上永远是不正当的;限制它发挥作用,也是不允许的;使它全部无效,更是完全不可能的。元老也好,人民也好,都不能解除我们服从这一法律的责任。它不会在罗马立下一条规矩,在雅典定下另外一条;它不会今天立一条规矩,明天另立一条。谁要拒不服从它,就会丢弃自己较为善良的本质,否认人的真实本性;尽管他可能逃脱人们称之为处罚的所有后果,最终也会遭到最严厉的惩罚。”[11]204-205自然法具有至上性、普遍性和永恒性,人们通常所理解的法律,即成文法,是这种最高理性的具体体现,成文法不以人们的意见为基础,而是以自然法为基础,在最好的国家体制和政治社会中,理应有与其相适应的符合最高的自然理性的法律。自然法也是区分好坏、美丑的根据和标准,人们应该把正义、德性等作为自己追求的目标,而不应作为获利的手段,如果追求他们是为了获利,便不可能有真正的正义、德性可言。

西塞罗认为,植根于自然法的“正义”和“理性”是人类的普遍能力,是共同体成员达致和谐的普遍力量,它们共同构成有组织的人类生活的基础,只有在此基础之上,国家才能克服由于个人利益与公共利益相冲突所导致的混乱状态。“公民社会的基础总是建立于由理性所灌注的正义之上,这种理性被理解为一种普遍的善,所有合法的国家机构都立足于这一原则的基础之上。”

西塞罗将自然法与人定法置于共和国的至尊地位,并视法律规范为共和制度的“压舱石”。法律规范是一切权利和义务的源泉,无论是统治者还是被统治者,其权利与义务关系都由至高无上的法律加以调整和规约。虽然西塞罗高估了法律对统治者的制约,(5)但自西塞罗始,西方政治学者越来越重视法律规范对于政权合法性的论证和支撑作用,越来越明确统治者依法统治对于获得民众认同、服从与支持的重要意义。由罗马法学家精心构建的罗马法体系很好地完成了对王权合法性的证明,并且开创了政治合法性的法学论证方式,这为政权的合法性论证找到了理性反思的途径,并将“法律规范”、“权利”与“合法性”三者紧密的结合在一起。

西塞罗是自然法理论的奠基人之一,他的自然法思想对后世产生了深远影响。中世纪的神学家利用其为教会势力作辩护,此时的自然法被归结为神的意志,是从属于神的超验命令,而不再内在于经验世界的普遍规则,“上帝的法律不依赖于事物的性质,但是关于事物性质的法律则来自于上帝的法律。”这一理念在中世纪长期占据主导地位。16世纪晚期至17世纪早期,自然法理论得到复兴,它的发展孕育了近代的公民社会观念。

在政治哲学史上,西塞罗是沟通古希腊与欧洲中世纪、乃至近代的桥梁,西塞罗的政治合法性思想也是如此。西塞罗继承了柏拉图和亚里士多德的政治合法性思想,在本质上,“正义”、“理性”和“善”仍然是西塞罗阐释政治合法性时的核心概念,但当他把自然法作为共和国至高无上的普遍规则、把法治视为国家统治的基本内涵、把人民的同意作为统治权力正当性的道德基础时,他就超出了古希腊时代的政治合法性理论,开创了政治合法性的“法学论证”方式,这一超越也正是西塞罗的政治合法性理论与近代乃至当代政治合法性理论相勾联的纽带。

作者简介:伍俊斌(1978-),男,湖南新化人,哲学博士,中共广东省委党校科社部(广东行政学院政治学部)副主任、副教授、硕士生导师,主要研究政治哲学、政治学原理、公民社会。